Kritik am Neoliberalismus entwickelt sich: Von linksintellektuellen zu Massenbewegungen

Admin User

Admin UserKritik am Neoliberalismus entwickelt sich: Von linksintellektuellen zu Massenbewegungen

Die Kritik am Neoliberalismus hat sich seit den 1970er-Jahren deutlich gewandelt und spiegelt eine breitere Verschiebung in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung mit wirtschaftlichen Theorien wider. Diese Entwicklung wurde von verschiedenen Intellektuellen, Ökonomen und sozialen Bewegungen geprägt, wie der Sammelband *"Krise der Kritik? Gegner des Kapitalismus im neoliberalen Zeitalter" aufzeigt. Die Auseinandersetzung mit dem Neoliberalismus begann mit linkskritischen Intellektuellen und Ökonomen wie Joseph Stiglitz, die dessen Politik ablehnten. Bewegungen wie die Rote Armee Fraktion (RAF) entstanden aus dem Aufbruch von 1968 und artikulierten radikalen Protest gegen neoliberale und staatliche Strukturen. Auch Arbeitskämpfe, etwa die Streiks in Großbritannien während des *"Winter of Discontent" (Winter der Unzufriedenheit), sowie Globalisierungskritik gehörten zu diesem Widerstand. Der Sammelband argumentiert, dass das Verständnis der Schwächen der Neoliberalismus-Kritiker entscheidend ist, um die gesellschaftlichen Umbrüche seit den 1970er-Jahren zu begreifen. Die Konsumkritik, die während des Nachkriegsbooms an Bedeutung gewann, wurde von der Frankfurter Schule und der Neuen Linken in eine Systemkritik integriert. Doch die Linke scheiterte largely daran, die neoliberale Transformation wirksam zu kontern – selbst sozialdemokratische und linksliberale Akteure setzten neoliberale Strukturreformen um. Die globale Dominanz des Neoliberalismus seit den 1970er-Jahren lässt sich sowohl auf kapitalistische Strukturveränderungen als auch auf die intellektuelle Geschichte der neoliberalen Lehre zurückführen. Zwar bleibt der Wandel von der System- zur Konsumkritik ambivalent, doch könnte der Begriff *"Neoliberalismus"* selbst die Kritik verengen, indem er sich auf diese spezifische Ausprägung des Kapitalismus konzentriert. Die Gründung der Partei des Demokratischen Sozialismus (PDS) in den 1990er-Jahren belebte keine grundsätzliche kapitalismuskritische Opposition, sondern verband identitätspolitische Forderungen mit keynesianischer Wirtschaftspolitik.

Solingen diskutiert strengere Regeln für klimafreundliche Fahrzeugkäufe – FDP protestiert

Klimaziele vs. Bürokratie: Solingens neuer Vorschlag spaltet die Politik. Während die einen mehr Kontrolle fordern, warnt die FDP vor überflüssigem Papierkram.

Gericht stoppt AfD-Einstufung als rechtsextrem – vorläufiger Erfolg für die Partei

Ein überraschendes Urteil gibt der AfD Auftrieb – doch der Streit um ihre Einstufung ist noch lange nicht entschieden. Was bedeutet das für Politik und Verfassungsschutz?

Kölner Gericht stoppt BfV-Einstufung: AfD bleibt vorerst kein Extremismusfall

Ein juristischer Eilentscheid wirft die Debatte neu auf: Darf das BfV die AfD weiterhin als Extremismusfall behandeln? Die Partei feiert es als Sieg – doch der Streit geht weiter.

Vom Kohlekraftwerk zum Digitalstandort: Frimmersdorfs radikaler Wandel beginnt

Mit einer spektakulären Sprengung endet eine Ära – doch was entsteht, könnte die Region revolutionieren. Ein Blick auf die Pläne für Deutschlands neuesten Digital-Hotspot.

Marion März kehrt mit Peter Orloff bei Smago! Awards 2026 zurück

Ein historischer Abend für die Schlagermusik: Die mysteriöse Rückkehr der Kultsängerin – und warum ihre Tochter Mascha dabei ist. Was steckt hinter diesem Überraschungsmoment?

Gerichtsentscheidung über AfD-nahe Stiftung: Millionenstreit um Erasmus-Förderung 2021

Eine mündliche Verhandlung könnte der AfD-nahe Stiftung Millionen bringen – oder sie endgültig leer ausgehen lassen. Warum die alten Förderregeln aus 2021 jetzt zum Zankapfel werden.

Surfpark am Elfrather See: Baubeginn rückt nach Genehmigung näher

Ein neues Freizeitparadies entsteht: Mit Privatkapital und Bankkredit soll der Elfrather See zum Hotspot für Wassersport werden. Doch wann startet der Bau wirklich?

Betty Taube wagt bei Let's Dance 2026 ihren nächsten großen Auftritt

Vom Kinderheim zur Tanzfläche: Betty Taube beweist Mut – und tanzt sich bei Let's Dance in neue Herausforderungen. Ein Schritt, der ihre bewegte Biografie krönt.

Mobile Apotheke bringt Hoffnung in die ukrainische Kriegsregion Cherson

Ohne Strom, ohne Ärzte, aber nicht ohne Hilfe: Wie eine mobile Apotheke in zerstörten Dörfern der Ukraine überlebenswichtige Arznei verteilt. Eine Spende macht's möglich.

Aachener Forscher entwickeln revolutionäre Aerogel-Fasern aus nachwachsenden Rohstoffen

Leichter als Luft, stärker als Stahl: Ein Aachener Team revolutioniert Materialwissenschaft mit Fasern, die 90 % Luft enthalten. Die Industrie wartet schon.

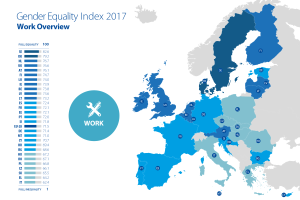

Mehr Professorinnen in NRW – doch in Technik und Naturwissenschaften hinkt die Gleichstellung hinterher

Fast jede dritte Professur in NRW ist heute mit einer Frau besetzt. Doch während Geisteswissenschaftlerinnen fast paritätisch vertreten sind, bleibt der Frauenanteil in Technik und MINT-Fächern alarmierend niedrig.

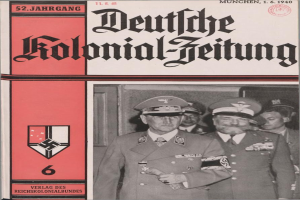

Duisburgs dunkles Erbe: Wie NS-Zwangssterilisationen lokal umgesetzt wurden

Ein historischer Abgrund wird aufgedeckt: Wie Duisburgs Behörden Menschen als "erbkrank" brandmarkten. Fallbeispiele zeigen das System hinter den Verbrechen. Was sagt uns das heute?